Inovando nossa história

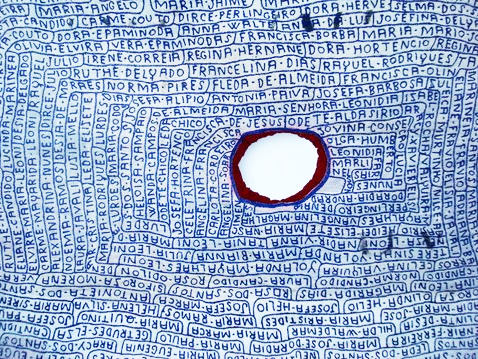

Fábio Galeazzo :: Mosaico :: Conspiração BR :: 2012

Segundo alguns historiadores, o primeiro registro da azulejaria no Brasil data de cerca de 1620, quando peças de cerâmica vidrada vieram de Portugal para ornamentar o Convento de Santo Amaro de Água-Fria, em Olinda. A partir de então – seja pela força com que representava a cultura da metrópole, seja por sua beleza plástica ou por suas características de conforto térmico (bastante adequadas ao nosso clima) –, o azulejo foi sendo cada vez mais incorporado às construções brasileiras.

Presentes inicialmente em painéis nas edificações de uso religioso ou governamental, em poucas décadas as belíssimas peças passaram a ser importadas não apenas de Portugal, mas também da França e da Holanda (países que tinham em sua produção de azulejos importante forma de expressão artística) e começaram a revestir também fachadas de construções urbanas.

Ainda no final do século XIX, o azulejo começou a ser produzido no Brasil – mas foi a partir do início do século XX nossa produção tornou-se regular. E muito embora nesse período alguns arquitetos tenham abandonado o uso desse material (numa rejeição a elementos representativos do período colonial), o movimento moderno brasileiro, preocupado em ‘casar tradição com modernidade e fazer dos materiais nacionais e tradicionais ponte entre o colonial e a vanguarda’ *, (re)incorporou o azulejo à sua arquitetura. A partir desse momento, a azulejaria nacional passou a ser uma forte expressão artística de nossa própria cultura, por meio da qual se representavam, junto a formas geométricas, elementos de nossa paisagem, nossa fauna e nossa flora.

Sob essa perspectiva histórica, os azulejos desenhados pelo designer Fábio Galeazzo e produzidos pela Azulejaria Brasil (Cerâmica Antigua) ganham dimensão ainda maior. Numa coleção batizada de Conspiração BR (20 estampas subdivididas em 4 temas), Galeazzo resgata e relê, com maestria, um dos mais importantes elementos de nossa arquitetura.

Da escolha do formato (15cm X 15 cm, o mais tradicional em nossa produção), passando pela definição dos temas (que vão das imagens presentes na Festa do Divino às estampas tradicionalmente encontradas na chita brasileira) até a montagem da paleta de cores, Galeazzo revela profundo conhecimento, extrema sensibilidade e uma enorme capacidade de inovação, e obtém resultados plásticos de beleza incontestável.

Aliando domínio técnico e teórico, sensibilidade e talento, Galeazzo demonstra que o design de interiores pode, sim, a um só tempo, ser inovador e contar história, ser lúdico e propagar cultura – sem deixar de proporcionar beleza aos ambientes, prazer aos olhos e conforto à alma.

Para saber mais:

https://fabiogaleazzo.com.br/portfolio/conspiracao-br/

* Marcele Cristiane da Silveira, “O Azulejo na Modernidade Arquitetônica”, dissertação de mestrado, FAUUSP, 2008.