O feitiço da natureza

Na cultura ocidental contemporânea, a ideia de Beleza está prioritariamente associada a aspectos formais, sejam de pessoas, objetos ou paisagens – é um atributo relacionado à aparência, percebido naquilo que é concreto, externo e visível. E embora seja cada vez mais valorizado e perseguido, é ao mesmo tempo considerado supérfluo.

Nem sempre foi assim. Ao longo da História ocidental, a ideia de Beleza mudou inúmeras vezes: já pertenceu ao campo das ideias, na Antiguidade; adquiriu, na Idade Média, uma dimensão simbólica, vinculada ao divino; depois, com o Renascimento, foi inserida no plano da racionalidade, das proporções, da harmonia; e na Era Moderna, pós-revolução industrial, a ideia de Beleza passou a ter um caráter subjetivo, associada aos olhos de quem vê.

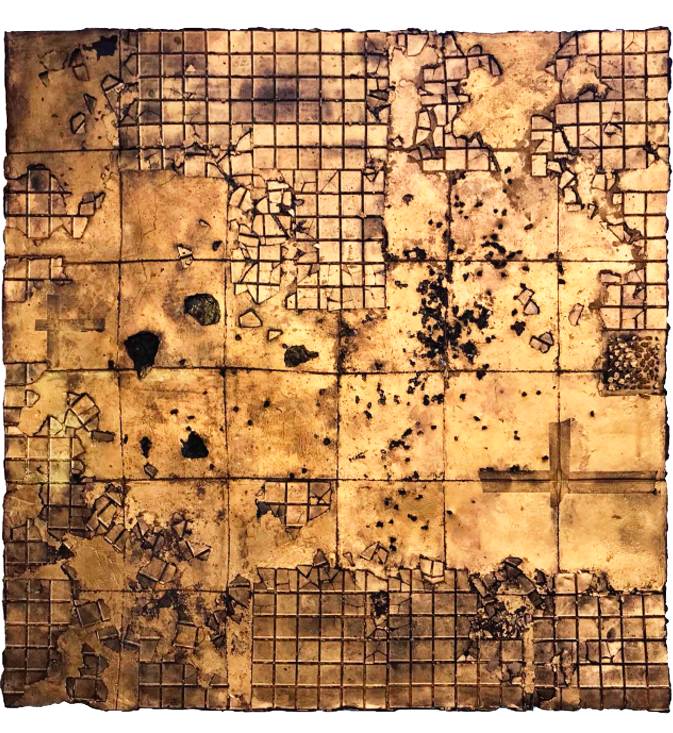

Muito antes dessas concepções culturais, no entanto, a Beleza sempre esteve intrinsecamente ligada à vida. As plumagens das aves, os grandes galhos dos veados e as cores de alguns insetos, por exemplo, são características determinantes para o acasalamento dentro das espécies. Peixes se iluminam para atrair suas parceiras, pássaros cantam, aranhas dançam… Plantas usam de cores e aromas para atrair insetos e garantir sua polinização. A Beleza sempre foi, na verdade, o mais eficiente conector entre os seres, e sem a resposta instintiva à ela ou à competição que dela resulta, a vida em nosso planeta teria sido muito diferente. Portanto, Beleza não é algo supérfluo, nem apenas questão cultural, ou categoria filosófica, prerrogativa das artes… nas palavras do médico José Romão Trigo de Aguiar, “Beleza é o feitiço da natureza para preservar a vida”.

O conceito de Beleza, então, seria inato, e não cultural? Segundo Edgar Morin, sociólogo e filósofo francês, “somos seres 100% biológicos e 100% culturais”. Mas enquanto plantas e animais são principalmente controlados por sua biologia, o comportamento humano é em grande parte determinado pela cultura – um sistema autônomo de símbolos e valores que tem origem em uma base biológica mas se afasta indefinidamente dela. Assim, para nós, seres humanos, o conceito de Beleza é tão inato quanto cultural.

*

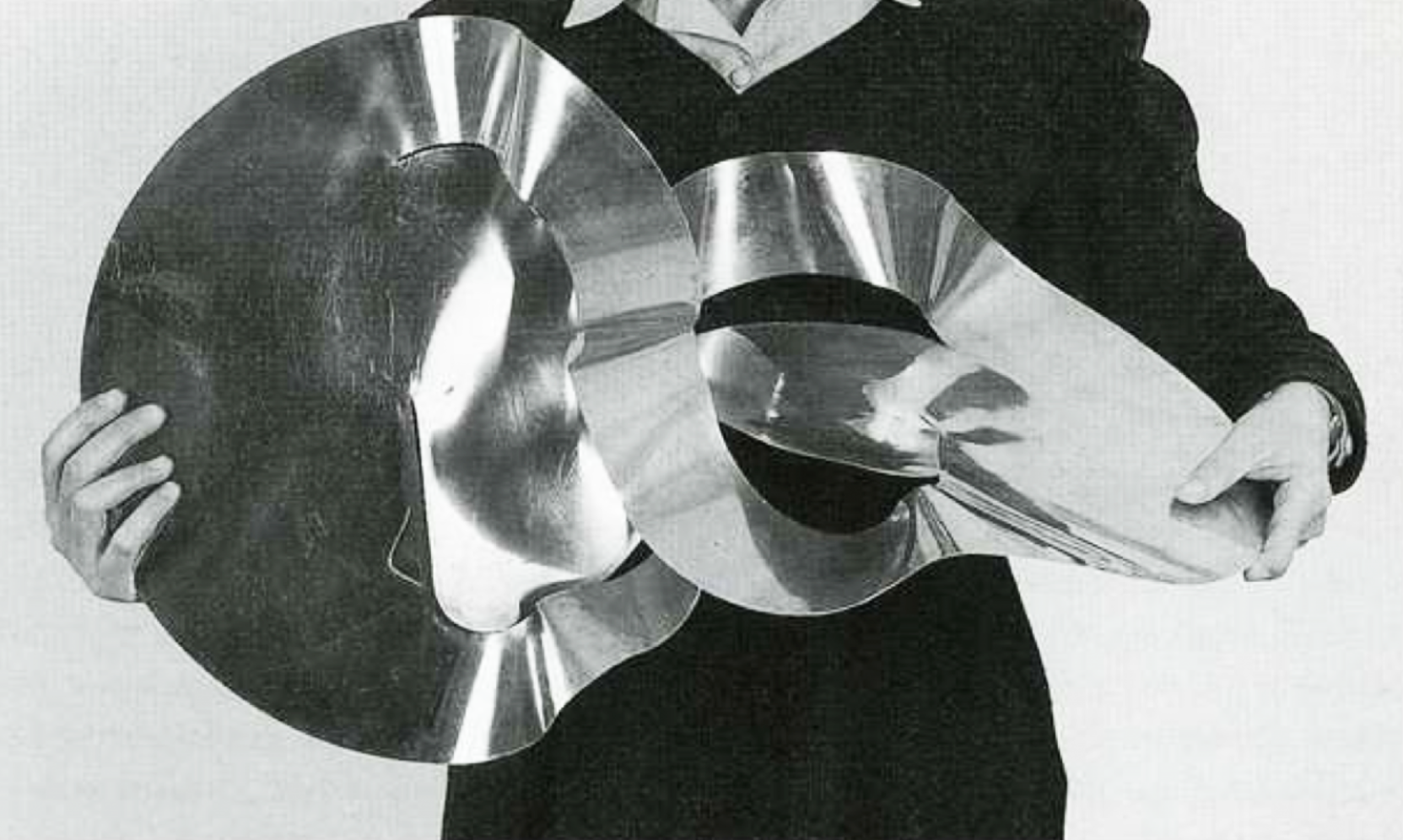

Tudo que é belo nos encanta, alimenta nossa alma e nos traz sensação de prazer. A Beleza tem a capacidade de nos conduzir a um estado de plenitude que permite resgatar nossa essência e ampliar o sentido da nossa existência. E diferentemente do senso comum atual, a Beleza não se restringe a aspectos formais – ela se faz presente em acontecimentos, em ideias, na imaginação, na criatividade, em gestos e condutas. E quando encontrada em aspectos estéticos que decorrem de gestos e condutas, a Beleza atinge o Sublime – é a estética a serviço de uma ética, a Beleza como resultado de um valor.

*

Nada tem mais valor que nosso planeta. Como seres biológicos, dependemos da saúde desse planeta para continuar existindo. Mas, como seres culturais, temos consumido recursos desse planeta em uma velocidade muito maior do que a natureza consegue repor. A única saída para esse aparente confronto é colocarmos nossa criatividade, nossa inteligência, nossa sensibilidade e os recursos tecnológicos de que cada vez mais dispomos para criar soluções que atendam às nossas necessidades biológicas e culturais – ou seja, para criar produtos e serviços que sejam esteticamente belos e eticamente responsáveis.

Beleza é fundamental. Mas se para alcançá-la nós, seres humanos, continuarmos atentando contra o planeta, não há feitiço que seja capaz de garantir nossa existência.